教育活動の基本「学習指導要領」とは

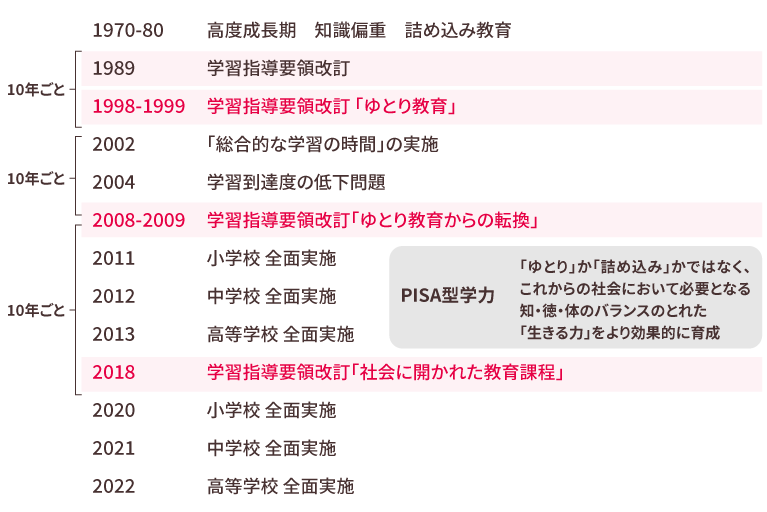

学習指導要領とは、国が定めた教育課程の基準です。日本のどの都道府県市区町村で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省が学校教育法等に基づき、各学校で教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めたもので、おおむね10年に一度大きな改訂が行われます。

学習指導要領の改訂の推移

学習指導要領は、上図でもわかるように10年ごとに改訂されています。

1999年には、知識偏重型の詰め込み教育から、学校週5日制の下、子どもたちに基礎的・基本的な知識・技術を身につけさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」をはぐくむことが定められました。

そのために、教科時数を減らし、総合的な学習の時間が創設されましたが、その後、全国学力・学習状況調査、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)、国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)等の結果から、学力低下問題が指摘され、2008年には「脱ゆとり教育」として学習指導要領を改訂し、授業時間の増加とともに「生きる力」として「変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・徳・体をバランスよく育てること」を目標としました。

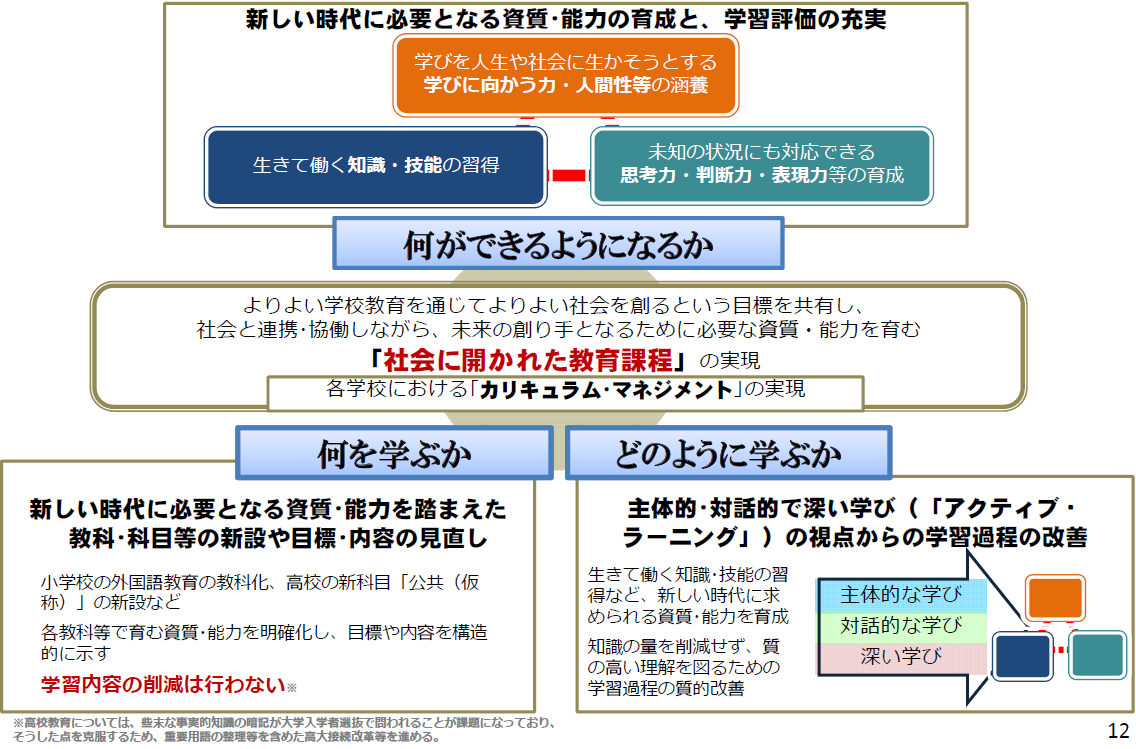

改訂のポイント「資質・能力の育成」と「社会に開かれた教育課程」

2020年より施行された学習指導要領は、激変する社会を見据えた70年ぶりの大きな教育改革といわれています。学習指導要領の焦点は「資質・能力の育成」です。「資質・能力」の要素として、3つの学びの柱が示されています。

そして、子どもたちが持続可能な社会の創り手となるために必要な資質・能力を明らかにし、それを育成するために地域・社会と連携・協働する「社会に開かれた教育課程」の実現が求められています。

- 「資質・能力」の要素:3つの学びの柱

-

何を知っているか、何ができるか(知識・技能)

基礎的・基本的な知識・技能 各教科固有の知識・技能を含む

-

知っていること・できることをどう使うか(思考力・判断力・表現力)

問題発見・解決、協働的問題解決のために必要な力

-

どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びに向かう力、人間性)

①②をどのような方向性で働かせるかを決定付ける人間性、情意・態度

- これまでの教育現場では、テストで測ることのできる、知識再生型の①が重視されてきましたが、これからは、知識・技能を使うための②、またそのプロセスを通し、最終的な目標として③を見据えた学びが求められます。

- 学習指導要領の方向性

- 以下、「文部科学省 新しい学習指導要領の考え方-中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ-」より抜粋

-