エシカル消費×次世代育成

―企業のESG活動を伝える新しい接点とは

サステナビリティを経営に取り入れる企業が増える中で、「社会に対してどのような価値を提供できるか」という視点から、ESGの取組を見直す動きが広がっています。中でも“エシカル消費”や“持続可能なサプライチェーン”といったキーワードは、SDGsに直結するテーマとして教育現場でも浸透しつつあります。

こうした企業活動を次世代にどう伝えていくか。その実践の場として、まさに教育現場で活用が進んでいるのが「中学校家庭科」の授業です。教科書では、エシカルな購買行動やものづくりを学ぶ単元が設けられており、企業と連携することで、生徒は社会と自分の生活のつながりを実感することができます。

- 目次

1「教育貢献」だけではなく、「事業価値の実証」の場に

次期学習指導要領の改訂を見据え、「自立した消費者としての責任ある行動の育成」が学校教育の重要な柱となりつつあります。

- 文部科学省Webサイト「主体的に社会に参画するための力の育成に係る調査研究(令和6年度)」より

今年度、文部科学省の研究指定を受けた西東京市の中学校では、家庭科の授業に積極的に外部人材を取り入れ、エシカル消費やサステナブルなものづくりをテーマにした出張授業が実施されています。

従来から、多くの企業では既存の教育プログラムをもとに出張授業を展開することが一般的ですが、ここで求められるのは“協働型の授業づくり”です。

- 家庭科教員の授業設計と一体となって構築する、いわば“オーダーメイド型”の取り組み

- 「エシカル」や「サステナビリティ」といった自社の姿勢を、教育の現場とすり合わせながら伝える機会

- 商品紹介にとどまらず、自社の価値を中学生に伝えることが可能

また、カリキュラムに沿って実施することで、出張授業が一過性ではなく、生徒がより深く考えるきっかけになります。アンケートなどの反応は、企業にとっても貴重なフィードバックとなります。

- 実際に授業を実施した企業担当者の感想

- 「50分間の授業を任されるよりも、20分のチームティーチングとして家庭科教員と連携することで、授業のねらいに沿った形で、自社のESG活動を紹介できました」

2持続可能なESGの取組を始めるステップ

SGの実装には、「人」「モノ」「カネ」「情報」といった経営資源が求められます。特に教育支援や地域連携では、全社展開の前にスモールスタートでの実践と見直しのプロセスが重要です。西東京市の中学校の事例のような“協働型の授業づくり”は、まさに低コスト・低リスクで検証できるフィールドとして機能します。

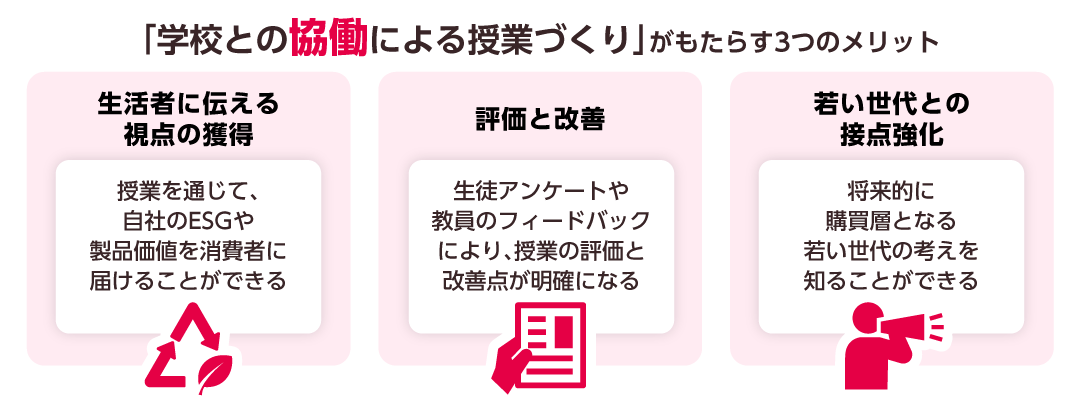

以下のような実践的なメリットが得られます:

こうした一連のプロセスは、ESGの取組を社内で振り返り、改善しながら育てていく土台となります。小さな実践から始めるからこそ、部署を越えた連携も生まれやすく、持続可能なかたちで広げていくヒントが得られます。

3“協働型の授業づくり”が企業・学校にもたらす価値とは

企業が地域社会や教育現場とつながることは、社会貢献活動の枠組みにとらわれない価値を創出します。生活者である未来世代との対話の中で、企業の存在意義や社会的価値を見つめ直すプロセスとしても位置づけられます。

「エシカル」や「サステナブル」という概念は、企業の中にあるだけでなく、社会の中で“共感され、理解され、選ばれる”ことによって初めて意味を持ちます。

こうした“協働型の授業づくり”は、持続可能な学びと社会的価値の創出につながる、企業と学校双方にとって現実的で効果的な取り組みです。